Dans les zones à faible précipitation, le **stockage de l’eau** est une nécessité vitale pour assurer la **sécurité hydrique** et la **résilience agricole**. Les changements climatiques et les périodes de sécheresse prolongées rendent ces techniques essentielles pour la **gestion des ressources en eau**. Que ce soit par le dimensionnement des dispositifs, l’utilisation de techniques agricoles adaptées comme le **zaï** ou la **demi-lune**, ou encore par la collecte efficace des eaux de pluie, chaque méthode contribue à maximiser l’efficacité de l’eau disponible. Ce guide pratique vous fournira les outils et les connaissances nécessaires pour optimiser la **conservation de l’eau** et garantir une utilisation durable de cette ressource précieuse.

Sommaire

Principes de base pour le stockage de l’eau dans les zones à faible précipitation

Le stockage de l’eau est essentiel dans les zones à faible précipitation pour assurer la disponibilité de l’eau durant les périodes de sécheresse. Voici les principes de base et les techniques efficaces pour gérer et conserver l’eau dans ces régions.

Importance du stockage de l’eau

Dans les zones à faible précipitation, l’eau devient une ressource précieuse et sa gestion efficace est cruciale pour la survie des exploitations agricoles. Le stockage adéquat de l’eau permet de :

- Prévenir les inondations en retenant l’eau excédentaire pendant les rares périodes de fortes pluies.

- Atténuer les effets des sécheresses en assurant une réserve d’eau pour les périodes où les précipitations sont insuffisantes.

- Maintenir la productivité agricole en garantissant l’irrigation continue des cultures.

Le stockage de l’eau est donc un enjeu majeur pour les agriculteurs dans ces régions, permettant de sécuriser leurs activités et d’assurer la pérennité de leurs exploitations.

Techniques de stockage

Il existe plusieurs techniques pour stocker l’eau de manière efficace, adaptées aux conditions locales et aux besoins spécifiques des exploitations agricoles :

Dimensionnement des dispositifs de gestion de l’eau

Pour dimensionner correctement les dispositifs de gestion de l’eau, il est nécessaire de :

- Estimer le volume d’eau de pluie qui ruisselle sur la parcelle.

- Fixer le débit de fuite du dispositif de gestion de l’eau.

- Évaluer le volume maximal d’eau à gérer.

Il est important d’utiliser des données pluviométriques locales pour ces estimations et de s’assurer que le dispositif puisse revenir à l’état initial en moins de 48 heures.

Techniques agricoles

Parmi les techniques agricoles, on peut citer :

- Demi-lune : Permet de stocker une grande quantité d’eau, efficace pour des périodes de sécheresse jusqu’à 3 semaines.

- Zaï : Recommandé pour les changements climatiques, efficace pour obtenir des récoltes en fin de saison dans 70% des cas jusqu’en 2050.

- Cordon pierreux : Stocke bien l’eau mais moins efficace pour des sécheresses de plus de 2 semaines.

Collecte des eaux de pluie

La collecte des eaux de pluie peut se faire à travers :

- Paillage : Réduit les pertes par évaporation.

- Cultures de couverture : Réduit également les pertes par évaporation.

- Labour en courbe de niveau : Aide à conserver l’humidité du sol.

- Micro-captages : Utilisation de petites structures comme des trous, fosses, bassins et digues pour collecter l’eau de ruissellement.

- Petits barrages/bassins : Stockent l’eau de ruissellement provenant des flancs de coteau, routes, zones rocheuses et pâturages.

Ces techniques combinées permettent d’optimiser le stockage de l’eau, de réduire les pertes et de garantir une utilisation durable et efficace de cette ressource précieuse.

Dimensionnement des dispositifs de stockage

Pour garantir une gestion efficace de l’eau dans des zones à faible précipitation, il est crucial de bien dimensionner les dispositifs de stockage. Cela permet de répondre aux besoins en eau tout en minimisant les risques de pénurie. Cette section aborde les méthodes et les considérations essentielles pour dimensionner correctement ces dispositifs.

Estimation du volume d’eau à gérer

La première étape dans le dimensionnement des dispositifs de stockage consiste à estimer le volume d’eau à gérer. Pour cela, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :

- Données pluviométriques locales : Utiliser des données précises sur les précipitations locales permet de mieux anticiper les volumes d’eau de pluie qui pourront être collectés. Ces données sont généralement disponibles auprès des services météorologiques.

- Surface de la parcelle : La taille de la parcelle influence directement le volume d’eau recueilli. Plus la surface est grande, plus le volume d’eau collecté sera important.

- Débit de fuite maximal : Fixer un débit de fuite maximal (Qmax) permet de réguler la quantité d’eau qui s’échappe du dispositif. Un débit de fuite typique est de 5 l/s/ha, mais cela peut varier en fonction des conditions locales et des besoins spécifiques.

En combinant ces données, vous pourrez calculer le volume maximal d’eau à gérer et ainsi dimensionner vos dispositifs de stockage de manière optimale.

Rétention et vidange

Un autre aspect crucial du dimensionnement des dispositifs de stockage est la capacité de rétention et de vidange. Ces éléments déterminent la capacité du dispositif à stocker l’eau de manière temporaire et à la libérer progressivement pour éviter les inondations.

Il est recommandé de prévoir une capacité de rétention suffisante pour gérer les événements pluvieux intenses. En général, un dispositif de stockage efficace doit pouvoir retourner à son état initial (vidange complète) en moins de 48 heures. Cela garantit qu’il sera prêt à accueillir de nouvelles précipitations rapidement.

Pour maximiser l’efficacité de ces dispositifs, il est également important de :

- Utiliser des matériaux et des technologies adaptés pour accélérer le processus de vidange.

- Assurer une maintenance régulière pour éviter les obstructions et les dysfonctionnements.

- Prévoir des systèmes de secours en cas de défaillance du dispositif principal.

En suivant ces recommandations, vous pourrez améliorer significativement la gestion de l’eau sur votre parcelle et ainsi réduire les risques liés aux précipitations variables.

Techniques agricoles pour la conservation de l’eau

La gestion de l’eau est essentielle pour les agriculteurs, en particulier dans les régions où les précipitations sont faibles ou irrégulières. Adopter des techniques agricoles adaptées permet non seulement de préserver cette ressource précieuse mais aussi d’assurer une meilleure résilience face aux aléas climatiques.

Techniques traditionnelles en zone aride

Les zones arides présentent des défis uniques en termes de gestion de l’eau. Les agriculteurs de ces régions ont développé des techniques traditionnelles efficaces pour maximiser la rétention et l’utilisation de l’eau disponible.

- Demi-lune : Cette technique consiste à créer des structures en forme de demi-lune sur le sol, permettant de capturer et de retenir l’eau de pluie. Elle est particulièrement efficace pour atténuer les effets des poches de sécheresse de courte durée.

- Zaï : Une méthode qui implique de creuser de petits trous dans le sol, remplis de matières organiques. Ces trous capturent l’eau de pluie et la concentrent autour des plantes, améliorant ainsi leur croissance. Le Zaï est recommandé pour faire face aux changements climatiques, avec des récoltes possibles même dans des conditions de sécheresse.

- Cordon pierreux : Des rangées de pierres sont disposées sur le terrain pour ralentir le ruissellement de l’eau et favoriser son infiltration. Cette technique est utile, mais moins efficace face à des sécheresses prolongées.

Ces techniques traditionnelles sont le fruit de savoir-faire ancestraux et montrent comment des pratiques simples peuvent avoir un impact significatif sur la gestion de l’eau.

Adaptation aux changements climatiques

Les changements climatiques apportent de nouveaux défis pour les agriculteurs, nécessitant des adaptations constantes pour maintenir la productivité et la durabilité de leurs exploitations.

Utilisation de variétés résistantes à la sécheresse : Planter des variétés de cultures qui tolèrent mieux la sécheresse peut réduire les pertes de rendement pendant les périodes sèches. Ces variétés sont sélectionnées pour leur capacité à survivre avec moins d’eau.

Optimisation de l’irrigation : L’adoption de systèmes d’irrigation plus efficaces, comme le goutte-à-goutte, permet de réduire les pertes d’eau par évaporation et d’assurer que chaque goutte d’eau est utilisée de manière optimale.

Paillage et culture de couverture : Ces pratiques agronomiques réduisent les pertes d’eau par évaporation, maintiennent l’humidité du sol et protègent contre l’érosion. Le paillage consiste à couvrir le sol avec des matières organiques, tandis que les cultures de couverture sont des plantes cultivées pour protéger le sol entre les périodes de culture principale.

En intégrant ces techniques modernes avec des pratiques traditionnelles, les agriculteurs peuvent mieux se préparer aux impacts du changement climatique et garantir la durabilité de leurs systèmes agricoles.

exemples concrets et cas d’études

Pour mieux comprendre l’impact et l’efficacité des différentes techniques de gestion de l’eau, analysons quelques exemples concrets et cas d’études. Ces cas illustrent comment les agriculteurs et les exploitants agricoles peuvent mettre en œuvre ces méthodes sur le terrain pour améliorer leur résilience et leur productivité.

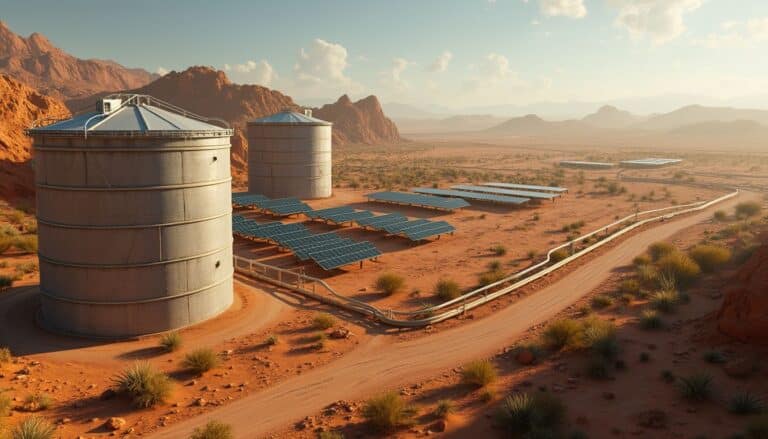

cas d’étude 1 – bassins de rétention

Dans une région du sud de la France, une exploitation viticole a installé des bassins de rétention pour gérer les eaux de pluie. L’objectif était de prévenir les inondations et de constituer une réserve d’eau pour l’irrigation des vignes durant les périodes de sécheresse.

Le projet a débuté par une étude détaillée du terrain pour déterminer les zones les plus appropriées pour l’installation des bassins. Des bassins de rétention infiltrants ont été construits, permettant non seulement de stocker l’eau mais aussi de favoriser l’infiltration dans les nappes phréatiques.

Les résultats ont été significatifs :

- Réduction des risques d’inondation : Les bassins ont contribué à limiter les inondations en stockant l’excès d’eau de pluie.

- Amélioration de la qualité des sols : L’infiltration progressive de l’eau a aidé à maintenir une humidité constante dans les sols, favorisant la croissance des vignes.

- Économie d’eau : L’eau stockée a permis de réduire la dépendance aux sources d’eau externes pour l’irrigation, notamment pendant les périodes de sécheresse.

Ce cas d’étude montre comment l’utilisation de bassins de rétention peut être une solution efficace pour gérer les ressources en eau et améliorer la résilience agricole face aux changements climatiques.

cas d’étude 2 – systèmes de récupération des eaux pluviales

Une ferme maraîchère située en Bretagne a mis en place un système de récupération des eaux pluviales pour réduire sa consommation d’eau potable et améliorer l’irrigation de ses cultures. Le système se compose de gouttières, de filtres et de réservoirs.

Les gouttières collectent l’eau de pluie des toits des bâtiments agricoles, qui est ensuite filtrée pour éliminer les débris et les impuretés. L’eau ainsi récupérée est stockée dans des réservoirs de grande capacité, prêts à être utilisés pour l’irrigation.

Les bénéfices observés :

- Réduction des coûts : L’utilisation de l’eau de pluie a permis de réduire la facture d’eau de la ferme.

- Amélioration de l’irrigation : L’eau récupérée a été utilisée pour l’irrigation des cultures en période de sécheresse, assurant une croissance continue des légumes.

- Impact environnemental : La réduction de la consommation d’eau potable a contribué à une gestion plus durable des ressources en eau locales.

Ce cas d’étude démontre l’efficacité des systèmes de récupération des eaux pluviales pour les exploitations agricoles, offrant une alternative durable et économique pour l’irrigation.

cas d’étude 3 – techniques agricoles de conservation de l’eau

Dans une ferme céréalière en région semi-aride, l’adoption de techniques agricoles de conservation de l’eau a permis d’améliorer la résilience des cultures face aux sécheresses. Les techniques incluent le paillage, les cultures de couverture et le labour en courbe de niveau.

Le paillage a été utilisé pour réduire l’évaporation et conserver l’humidité du sol, tandis que les cultures de couverture ont protégé le sol contre l’érosion et amélioré sa capacité de rétention d’eau. Le labour en courbe de niveau a permis de ralentir l’écoulement de l’eau de pluie, augmentant ainsi son infiltration.

Les résultats ont été positifs :

- Amélioration des rendements : Les cultures ont montré une meilleure résistance aux périodes de sécheresse, avec des rendements plus élevés.

- Qualité des sols : La conservation de l’humidité et la protection contre l’érosion ont amélioré la structure et la fertilité des sols.

- Durabilité : La mise en œuvre de ces techniques a contribué à une gestion plus durable des ressources en eau et à la pérennité de l’exploitation agricole.

Ces exemples concrets illustrent comment les agriculteurs peuvent intégrer des solutions pratiques et éprouvées pour gérer l’eau de manière plus efficace. En adoptant ces méthodes, les exploitants agricoles peuvent non seulement améliorer leur productivité mais aussi renforcer leur résilience face aux défis climatiques.

Mis à jour le 18 janvier 2025